こんにちは!

大学で働きながらのんびりブログを書いています。

今回の記事では、国立大学法人に事務職員として就職する方法を3種類紹介します。

「大学職員って楽そうだな。どうやったらなれるのかな?」

こんな風に考えている方も多いことでしょう。

実際仕事が楽かどうかはさておき、大学職員に興味がある方は是非参考にしてみてください。

【予備知識】国立大学法人について

2004年に日本の全ての国立大学は、『国立大学法人』となりました。

法人とはつまり会社のことです。

この法人化以降、国立大学の職員は国家公務員ではなくなりました。

ただ、元々が国家公務員だっただけに、実情は極めて公務員に近いです。

公務員志望の方も、国立大学法人を選択肢の一つに入れて何ら差し支えないと感じます。

僕も、公務員転職を目指す中で最終的に国立大学法人に行き着いたのです。

なお、国立大学法人事務職員のお給料は国家公務員のそれより少し低めであることは知っておきましょう。

【関連記事】

【最新版】国立大学事務職員の年収を現役職員が解説

国立大学の事務職員になる方法①:国立大学法人等職員採用試験を受験する

国立大学法人の職員になる方法として最もポピュラーなのは、毎年1回行われる「国立大学法人等職員採用試験」を受験することです。

国立大学法人の職員になる方法として最もポピュラーなのは、毎年1回行われる「国立大学法人等職員採用試験」を受験することです。

2023年の受験は、 5月10日(水)10:00~5月24日(水)17:00の間に申込が必要です。

国立大学法人等職員採用試験とは

この試験はその名のとおり国立大学法人などの職員を採用するための試験です。

高等専修学校(高専)など、大学以外の採用試験も兼ねるため『国立大学法人”等”』という表記になっています。

国立大学法人等採用試験は全国を7つのブロックに分けて実施されます。

1次試験(教養試験)が7地区同日程で行われるため、複数地区の併願はできません。

例えば東京大学で事務職員として働きたい人は『関東甲信越地区』のみを受験するということです。

国立大学法人等職員採用試験の流れ

試験は1次試験と2次試験で構成されています。

試験は1次試験と2次試験で構成されています。

| 時期 | 内容 | |

| 1次試験 | 2023年7月2日(日) | 教養試験(マークシート40問) |

| 1次試験合格発表 | 2023年7月20日(木) | HP上、およびEメールで通知 |

| 2次試験 | 8月上旬〜順次 | 1次試験合格者を対象とした面接(2回程度) |

教養試験のレベルはセンター試験くらいと思っていれば大丈夫です。

マークシート式のため準備ゼロでも合格する人はいると思いますが、本気ならしっかり対策した方がいいでしょう。(上記の対策本がオススメです。)

40問中、28問(70%)くらいの正答が合格の目安と言われます。

国立大学法人等採用試験の競争倍率はどのくらいか

「1次試験の倍率が高そうだから私には無理かな・・・」

そう思う人もいるでしょう。

2019年の1次試験の結果数字を各HPから拾ってきました。

| 申込者 | 1次合格者 | 倍率 | |

| 北海道 | 1,211 | 480 | 2.5 |

| 東北 | 1,914 | 555 | 3.4 |

| 関東甲信越 | 8,998 | 1,401 | 6.4 |

| 東海・北陸 | 3,241 | 1,131 | 2.9 |

| 近畿 | 3,330 | 731 | 4.6 |

| 中国・四国 | 2,612 | 1,069 | 2.4 |

| 九州 | 5,052 | 1,301 | 3.9 |

※事務区分の結果です。

この採用試験は受験料が無料なので、申し込みだけして当日欠席の人も多数います。

上記倍率には当日欠席者の数は考慮されていないので、実際よりも高くみえるようになっているのです。

実際は公表されている上記のような競争倍率よりもやや低いのですが、そう考えると決して超高倍率ではないと言えるでしょう。

国立大学法人等採用試験の「区分」はどこを狙うべきか?

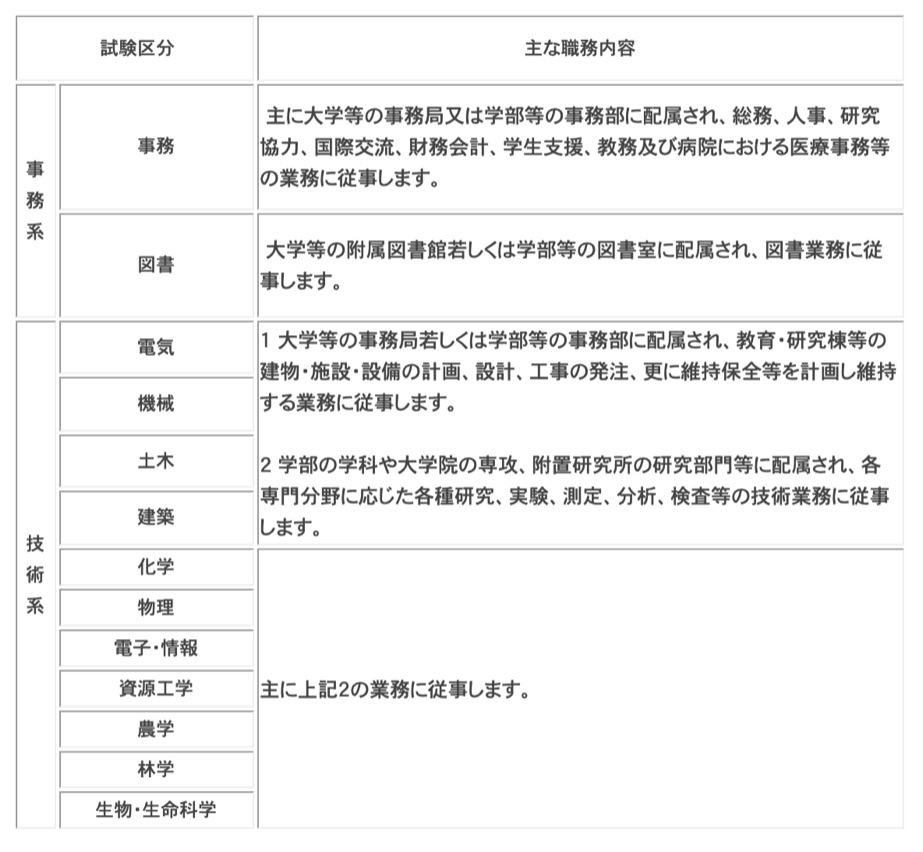

出願時にどの区分で受験するかを選ぶことができます。

大区分として『事務系』と『技術系』に分かれており、その中でさらに細分化されています。

僕は、特に理由がなければ『事務』の区分をオススメします。

僕は、特に理由がなければ『事務』の区分をオススメします。

というのも、世間が思い浮かべる一般的大学職員はこの区分だからです。

学生対応などの業務に携わることをイメージして大学職員を志す人は必ず『事務』の区分で受験しましょう。

国立大学法人等職員採用試験は年齢制限がある

この試験には年齢制限があり、30歳になる年度まで受験できます。

個人的にはこの年齢制限は不要だと思いますが、今のところは厳密に年齢をみられます。

今後年齢制限が変わることもあるかもしれませんので、受験の際は必ずその年の募集要項を確認してください。

国立大学の事務職員になる方法②:各国立大学の独自採用試験を受験する

近年は上述の『国立大学法人等職員採用試験』と並行して、大学毎に独自の採用試験を実施する国立大学もあります。

近年は上述の『国立大学法人等職員採用試験』と並行して、大学毎に独自の採用試験を実施する国立大学もあります。

大阪大学や京都大学のように、お金を掛けて採用ページを作成しているところも。

自前の採用ページがない大学も、リクナビ(新卒者向け)・リクナビNEXT(転職者向け)等で募集を行っているところがあります。

独自の採用試験は教養試験がなく、年齢制限も緩やかなケースがほとんど。

30代中盤までの転職や、『教養試験は絶対受けたくない』という方は独自採用試験も候補になります。

国立大学法人等採用試験と独自採用の併願が可能な大学も多いです。

国立大学法人・独自採用試験のスケジュール例

東京大学の独自採用試験では、毎年以下のようなスケジュールで進められるようです。

| 3月1日 | 採用HPオープン |

| 3〜5月 | エントリーシート受付 |

| 5月下旬〜 | 書類選考 |

| 6月中旬〜 | 面接 |

| 7月中旬〜 | 最終合格 |

独自採用試験を実施する国立大学法人が増えてきた

独自採用試験は民間企業志望者も取り込めるため、大学にとっては多様な人材を獲得するチャンスです。

ここ数年で『国立大学法人等職員採用試験』だけではなく、独自採用試験を実施する国立大学が増えてきました。

地方の小さな国立大学だと採用活動に大きなお金とマンパワーをつぎ込むのは難しいのですが、年々実施校は増えています。

気になる方は、希望する国立大学が独自採用試験を実施していないか、調べてみてください。

独自採用を行っている国立大学の例

参考までに、私が見つけることができた独自採用試験を実施している大学を記載します。

他にも多数出てくると思いますが、比較的規模が大きな大学は独自試験を実施しているところが多いですね。

国立大学の事務職員になる方法③:非常勤職員として採用された後、内部登用試験を受験する

最後に、登用試験について解説します。

最後に、登用試験について解説します。

国立大学は常勤職員(いわゆる正社員)と多くの非常勤職員で運営されており、常にパートさんのポストをどこかの部署で募集されています。

登用試験とは、現在その大学で非常勤として働いている人を対象にした試験です。

定年退職となる60歳手前の人まで受験可能です。実際、40代で登用試験に合格した人も知っています。

多くの大学では毎年1回、非常勤職員を対象にした登用試験を実施しています。

登用試験の流れは以下のとおりです。

- 筆記試験(マークシート40問)

- 合格者だけ面接

国立大学法人等職員採用試験と同じですね。

当然ですが、現在働いている大学しか受験することはできません。

採用枠は毎年数人と狭き門ですが、大学内部から常勤職員を狙う道もあるということで紹介をさせてもらいました。

登用試験を初めから狙う人は少ないでしょうから、基本的には『国立大学法人等職員採用試験』か『独自採用試験』のいずれかで勝負することになると思います。

まとめ

以上、国立大学に事務職員として就職する方法を3パターン解説しました。

- 国立大学法人等職員採用試験

- 各大学による独自試験

- 内部登用試験

大学の仕事に興味がある人は、自分にあった方法で就職を目指してみてほしいと思います。

それでは今回の記事は以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。